भारत की आजादी के अनसुने मुस्लिम नायक और नायिकाएं

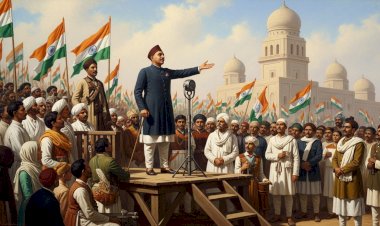

भारत को 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, जो लगभग 75 साल पहले की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह कई आंदोलनों और संघर्षों का परिणाम था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुए, जिसमें 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह भी शामिल है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद जैसे प्रमुख लोग इस संघर्ष में शामिल थे। प्रीतिलता वड्डेदार, कस्तूरबा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने भारतीय महिलाओं को आजादी के लिए प्रेरित किया और संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुस्लिम समुदाय ने भी आजादी के आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। "पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने शुरू किया और नेतृत्व किया। अशफाकुल्ला खान को 27 साल की उम्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश रचने के लिए फांसी दी गई थी। शाह नवाज खान ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) में मुख्य अधिकारी और कमांडर के रूप में काम किया और साथ ही वे एक राजनेता भी थे।

आजकल, भारतीय मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ सांप्रदायिक दल इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों का योगदान हटाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भारतीय मुसलमानों के बारे में गलत और नफरत भरी जानकारी फैलाई जाती है। आजादी के लिए मुस्लिमों के बलिदान को छिपाया जाता है। लेकिन इतिहास पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि भारतीय मुसलमानों ने न केवल आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उपनिवेश विरोधी राष्ट्रीय लड़ाई में अपनी जान भी दी। दिल्ली के इंडिया गेट पर लिखे 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों में से 61,945 मुस्लिम नाम हैं, जो दिखाता है कि 65% स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम थे, जैसा कि मिल्ली क्रॉनिकल के एक लेख में बताया गया। लेखक खुशवंत सिंह ने कहा, "भारतीय आजादी मुसलमानों के खून से लिखी गई है, उनकी आबादी के छोटे अनुपात की तुलना में उनका योगदान बहुत अधिक था।" यह लेख उन मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी बताता है, जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया और जिन्हें अक्सर याद नहीं किया जाता।

इस्माइल साहब

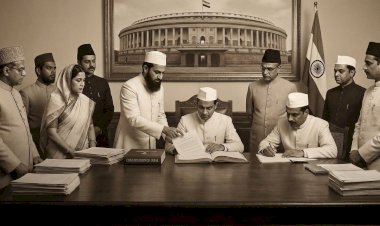

मुहम्मद इस्माइल साहब का जन्म 5 जून, 1896 को मद्रास प्रेसीडेंसी के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। तमिलनाडु और केरल में उन्हें "कायद-ए-मिल्लत" (राष्ट्र का नेता) कहा जाता है। 14 साल की उम्र में, तिरुनेलवेली में रहते हुए, इस्माइल ने यंग मुस्लिम सोसाइटी बनाई। 1918 में उन्होंने मजलिस-उल-उलमा (इस्लामी विद्वानों की परिषद) की स्थापना की। उसी साल वे मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1945 में इसके मद्रास यूनिट के अध्यक्ष बने। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी 28 सीटें जीतीं, और इस्माइल विपक्ष के नेता बने। उन्हें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। वे उन 28 मुस्लिम लीग सदस्यों में से थे, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत में रहे और संविधान सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने आधिकारिक भाषा पर बहस में अपनी बात रखी। 1948 में इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। पहले चुनावों में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और 1952 से 1958 तक सेवा की। बाद में वे लोकसभा के लिए चुने गए और 1962 से 1970 तक दो बार सेवा की। इस्माइल का निधन 5 अप्रैल, 1972 को हुआ। तमिलनाडु सरकार ने उनके सम्मान में नागपट्टिनम जिले का नाम "नागाई कायद-ए-मिल्लत" रखा, हालांकि 1997 में लोगों के नामों से जिलों के नाम हटाए जाने पर इसका नाम वापस बदल दिया गया।

मुस्लिम वेल्लोरी

मुस्लिम वेल्लोरी एक कम-ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बहुत से लोग उनका नाम नहीं जानते, लेकिन बेंगलुरु के पुराने लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय, उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। उनका असली नाम मोहम्मद अब्दुल वाहिद खान था, और उनका जन्म 1883 में श्रीरंगपट्टनम के पास गंजम में हुआ था। बाद में उन्हें "मुस्लिम वेल्लोरी" के नाम से जाना गया। वे खलीफत आंदोलन (1919-1922) में सक्रिय थे और इस दौरान महात्मा गांधी, अली बंधुओं (मोहम्मद और शौकत अली), डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों से मिले। अपने उत्तेजक भाषणों के कारण वे कई बार जेल गए और 1924 से 1927 तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रहे।

कैप्टन अब्बास अली

अब्बास अली का जन्म 3 जनवरी, 1920 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुरजा में हुआ था। वे एक राजपूत मुस्लिम परिवार से थे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की परंपरा थी। उनके दादा रुस्तम अली खान को 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना ने काला आम में फांसी दी थी। अपनी किशोरावस्था में स्कूल खत्म करने के बाद, अब्बास अली स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। स्कूल के दिनों से ही वे भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने 25 मार्च, 1931 को खुरजा में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ विरोध मार्च में हिस्सा लिया। भगत सिंह की फांसी के बाद, वे उनके द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा में शामिल हुए और स्कूल में रहते हुए इसकी गतिविधियों में सक्रिय रहे। बाद में, मुहम्मद अशरफ से प्रेरित होकर, वे 1936 में बनी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) में शामिल हुए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज (INA) में भर्ती हुए और 1945 के दिल्ली चलो अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अराकान में भारतीय सेना के साथ युद्ध में वे 60,000 अन्य INA सैनिकों के साथ पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 1947 में आजादी के बाद नेहरू सरकार ने उन्हें रिहा किया, फिर वे मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। अपने जीवन में वे 50 से अधिक बार जेल गए। 11 अक्टूबर, 2014 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।

फजल-ए-हक खैराबादी

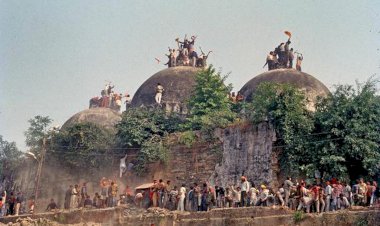

अल्लामा फजल-ए-हक खैराबादी का जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे औपनिवेशिक काल के पहले राजनीतिक कैदियों में से एक थे। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था। 1831 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बुद्धिजीवियों के बीच विद्वतापूर्ण कार्यों में समय बिताया। उन्होंने कथित तौर पर लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित स्वतंत्र भारत का पहला संविधान तैयार किया। चार महीने से भी कम समय में उन्होंने कुरान याद कर लिया। 13 साल की उम्र तक उन्होंने अरबी, फारसी और धार्मिक अध्ययन पूरा कर लिया था। उनकी गहरी विद्वता के कारण उन्हें "अल्लामा" कहा जाता था, और बाद में वे एक महान सूफी के रूप में सम्मानित हुए। उन्हें "इमाम हिकमत" और "कलाम" के नाम से भी जाना गया। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी सबसे सक्रिय भागीदारी थी। मई 1857 में वे दिल्ली पहुंचे। 11 मई, 1857 को विद्रोही सेना ने दिल्ली में छोटी ब्रिटिश सेना को हराया, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिन्हें शासक बनाया गया था, विद्रोह का केंद्र बने। ब्रिटिश जासूस मुंशी जीवान लाल के दैनिक पत्र के अनुसार, फजल-ए-हक ने बहादुर शाह जफर के साथ चर्चा में हिस्सा लिया और उन्हें सलाह दी। 30 जनवरी, 1859 को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया और अंडमान पेनल सेटलमेंट में आजीवन कारावास की सजा दी गई, जहां उन्हें फांसी दे दी गई। हर साल 12 फरवरी को अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड उनके सम्मान में कई सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि लोग उनके निस्वार्थ जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित हों और शांति से सह-अस्तित्व रखें।

शरफुद्दीन कादरी

स्येद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी एक भूले-बिसरे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें उनके असाधारण नेक कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 1901 में बिहार के नवादा जिले के कुमरावा गांव में हुआ था। 1930 के दशक में उनका परिवार कोलकाता चला गया। वे एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे, जिन्होंने कोलकाता में यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिकमत-ए-बंगाला नामक एक चिकित्सा पत्रिका भी शुरू की। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। वे महात्मा गांधी के साथ एक ही जेल में बंद थे और हर संघर्ष में उनकी मदद करते थे। उनके बेटे मंजर सादिक ने कहा, "मेरे पिता को ब्रिटिशों ने गांधीजी के साथ कटक में कैद किया था। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हर जगह उनके साथ रहते थे।" उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत का भी विरोध किया, जो औपनिवेशिक भारत के विभाजन का समर्थन करता था। 30 दिसंबर, 2015 को 114 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित हुए आठ साल बीत चुके थे।

मौलाना मजहरुल हक

मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर, 1866 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। वे 1897 के अकाल के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने घर पर एक मौलवी से प्रारंभिक शिक्षा ली। 1886 में उन्होंने पटना कॉलेजिएट से स्नातक किया। फिर वे लखनऊ गए और कैनिघ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां टिक नहीं पाए और 1886 में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की। बार परीक्षा पास करने के बाद, 1891 में वे भारत लौटे और पटना में वकालत शुरू की। अपने दोस्त विलियम बार्केट की सिफारिश पर वे न्यायिक शाखा में मुंसिफ बने। लेकिन जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ मतभेद के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और चापरा में काम शुरू किया। 1906 में वे पटना लौटे और वकालत शुरू की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बिहार कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष बने। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खलीफत और असहयोग आंदोलनों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनवरी 1930 में अपने निधन से पहले, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दान कर दी।

मोहम्मद अब्दुर रहीमान

अब्दुर रहीमान का जन्म 1898 में केरल के त्रिशूर जिले में हुआ था। उन्होंने मद्रास और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, लेकिन खलीफत और असहयोग आंदोलनों में हिस्सा लेने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय छोड़ दिया। 1921 के मालाबार दंगों के बाद शांति स्थापित करने में उनकी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी उन्हें दो साल की जेल हुई। 1930 में उन्होंने कालीकट बीच पर नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कन्नूर सेंट्रल जेल में नौ महीने की एकांत कारावास की सजा दी गई। उन्होंने मुस्लिम लीग की दो-राष्ट्र नीति के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को संगठित किया। वे सुभाष चंद्र बोस के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1945 तक उन्हें ब्रिटिश राज ने जेल में रखा। रिहाई के बाद वे कालीकट लौटे और कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय हुए। 23 नवंबर, 1945 को कोडियाथुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। वे 1931 से 1934 तक कालीकट नगर परिषद और 1932 से मालाबार जिला बोर्ड के सदस्य थे। 1937 में मलप्पुरम से मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए चुने गए। 1939 में वे केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के सदस्य बने। उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले राष्ट्रीयवादी मुसलमानों का नेतृत्व किया। 1998 में डाक और तार विभाग ने उनकी याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। कोझिकोड में मोहम्मद अब्दुर रहीमान मेमोरियल ऑर्फनेज कॉलेज और मोहम्मद अब्दुर रहीमान साहब अकादमी उनके नाम पर हैं।

मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी

मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी का जन्म 1787 में हुआ था। उन्हें "विद्रोह का प्रकाशस्तंभ" कहा जाता था। उनकी आध्यात्मिक बुद्धि के कारण उन्हें मौलवी की उपाधि दी गई। उन्होंने अन्य शैक्षिक विषयों का अध्ययन किया और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। हैदराबाद के निजाम, नवाब ने उन्हें इंग्लैंड, इराक, ईरान, मक्का और मदीना की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत लौटने पर वे सूफी दर्शन की ओर आकर्षित हुए और सय्यद फुरखान अली शाह के शिष्य बने। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई बार जीत हासिल की। वे खान बहादुर खान, फिरोज शाह, बेगम हजरत महल और सरदार हिकमतुल्लाह के साथ कई लड़ाइयों में शामिल हुए। ब्रिटिश इतिहासकार जी.बी. माल्सन ने उन्हें 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नायकों में से एक बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा। जब मौलवी पवेन गए और जगन्नाथ सिंह को पहले स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो जगन्नाथ के स्वार्थी भाई ने मौलवी को गोली मार दी। बाद में उसने मौलवी का सिर काटकर शाहजहांपुर के निकटतम ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में कपड़े में लपेटकर ले गया। इस तरह, 15 जून, 1858 को मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी ने शहादत प्राप्त की।

मोहम्मद बरकतुल्लाह

अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्लाह का जन्म 7 जुलाई, 1854 को भोपाल के इतोरा में हुआ था। उन्होंने भोपाल के सुलेमानिया विद्यालय में प्रारंभिक अरबी और फारसी शिक्षा पूरी की और बाद में वहां उच्च शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल तक उन्होंने सुलेमानिया स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान वे कई उच्च शिक्षित धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों से मिले और बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सुलेमानिया स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपना अधिकांश जीवन विदेश में बिताया, लेकिन देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। 1915 में तुर्की और जर्मनी की मदद से वे काबुल गए और वहां चल रहे गदर आंदोलन में शामिल हुए। वहां उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए नई योजनाएं बनाईं। मौलाना बरकतुल्लाह का निधन 20 सितंबर, 1927 को हुआ। अपनी आखिरी रात में उन्होंने अपने साथियों से कहा, "मैंने पूरी ईमानदारी से अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज, जब मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, मुझे अफसोस है कि मैं अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं कर सका। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरे बाद लाखों बहादुर लोग मेरे देश को आजाद करने के लिए आगे आएंगे, जो ईमानदार, साहसी और और भी नन्हें हैं। अब मैं शांति से जा रहा हूं, अपने प्यारे देश का भविष्य उनके हाथों में सौंपते हुए।"

यूसुफ मेहरअली

यूसुफ मेहरअली का जन्म 3 सितंबर, 1903 को बॉम्बे में हुआ था। वे एक समाजवादी कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में, जब वे येरवदा सेंट्रल जेल में थे, उन्हें बॉम्बे का मेयर चुना गया। बॉम्बे, जो कभी नहीं रुकता, उस व्यक्ति की याद में रुक गया, जिसने राष्ट्रीय कल्याण के लिए अपनी जान और खून दिया। हाई स्कूल के दौरान वे विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलनों और युवाओं की भूमिका के बारे में बहुत पढ़ते थे। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा, जब यूसुफ मेहरअली एलफिंस्टन कॉलेज से इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानूनी पढ़ाई कर रहे थे। 1938 में वे न्यूयॉर्क में विश्व युवा कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बने और फिर मेक्सिको में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन में गए। उन्होंने 'लीडर्स ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक श्रृंखला लिखी, जो समसामयिक मुद्दों पर थी और इसे गुजराती, हिंदी और उर्दू में अनुवादित किया। 14 जुलाई को वर्धा में INC की कार्य समिति ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का फैसला किया। गांधीजी को यूसुफ मेहरअली द्वारा बनाया गया छोटा वाक्य "क्विट इंडिया" बहुत पसंद आया। यूसुफ मेहरअली का निधन 2 जुलाई, 1950 को हुआ।

मौलाना हसरत मोहानी

उनका जन्म 1 जनवरी, 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कस्बा मोहन में हुआ था। उनका असली नाम सय्यद फजल-उल-हसन था। उनका काव्यात्मक नाम हसरत था, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में भी इस्तेमाल किया। मोहन में जन्म होने के कारण वे हसरत मोहानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शामिल हुए। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसके कारण 1903 में उन्हें जेल जाना पड़ा। कॉलेज से निष्कासित होने के बावजूद, उनकी आजादी की खोज अटल रही। 1903 में उन्होंने अलीगढ़ से 'उर्दू-ए-मुअल्ला' पत्रिका शुरू की। इस पत्रिका में ब्रिटिश शासन की तानाशाही और गलत नीतियों की आलोचना करने वाले लेख छपते थे। मौलाना ने अपनी लेखनी के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाई। इसके परिणामस्वरूप 1907 में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। ब्रिटिश उनके लेखन के प्रभाव से डरते थे, इसलिए उनकी पत्रिका बंद कर दी गई। वे कांग्रेस के सदस्य थे और 1907 तक इसमें रहे। जब बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस छोड़ी, तो मौलाना ने भी उनका अनुसरण किया। उन्होंने हिंसक क्रांतिकारियों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहादुरी दिखाई। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में भी हिस्सा लिया। 1925 में उन्हें फिर से जेल में डाला गया। कहा जाता है कि 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा दिया था। उनका निधन 13 मई, 1951 को हुआ।

मुस्लिम महिला स्वतंत्रता सेनानी

बेगम हजरत महल

बेगम हजरत महल पहले स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी नायिकाओं में से एक थीं। 30 जून, 1857 को चिनहट की महत्वपूर्ण लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिश सम्राट सर हेनरी लॉरेंस को गोली मारी और ब्रिटिश सेना को नष्ट कर दिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिशों ने बंगाल में निर्वासित कर दिया था, जहां उनकी शादी बेगम हजरत महल से हुई थी। अपने पति के निर्वासन के बाद, बेगम ने अवध की रीजेंट के रूप में नियंत्रण संभाला और 1857 के विद्रोह में प्रभावशाली थीं। रानी लक्ष्मी बाई की तरह, उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया और विशेष रूप से पवित्र स्थलों को नष्ट करने की उनकी नीति के खिलाफ थीं। ब्रिटिशों ने उन्हें लखनऊ लौटने के लिए शानदार आवास और भारी राशि की पेशकश की, लेकिन बेगम ने इसे ठुकरा दिया और स्पष्ट किया कि वे केवल स्वतंत्र अवध राज्य को स्वीकार करेंगी। अपनी आखिरी सांस तक, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए लड़ा। 7 अप्रैल, 1879 को उनका निधन काठमांडू, नेपाल में हुआ।

बी अम्मा

अबादी बानो बेगम, जिन्हें बी अम्मा के नाम से जाना जाता है, शायद पहली ऐसी महिला थीं, जिन्होंने बुरका पहनकर राजनीतिक सभा में भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, खलीफत आंदोलन में हिस्सा लिया और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे स्वदेशी आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने सभाओं का आयोजन किया, धन जुटाया और महिलाओं को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का महत्व सिखाया। बी अम्मा ने बेगम हसरत मोहानी, सरला देवी चौधरानी, बसंती देवी और सरोजिनी नायडू के साथ इस अभियान पर काम किया। इसके अलावा, युवा विधवा होने के बाद उन्होंने अपने बेटों मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, को अकेले पाला। 1924 में उनके निधन के बाद भी, उन्होंने सभी उम्र के भारतीयों के दिमाग पर स्थायी छाप छोड़ी। उनके निधन के 66 साल बाद, पाकिस्तान सरकार ने उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को मान्यता देते हुए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

अमजदी बेगम

अमजदी बेगम बी अम्मा की बहू और मोहम्मद अली जौहर की पत्नी थीं। बी अम्मा ने उन्हें हमेशा राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी सास और पति के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे अपने पति के साथ सभी राजनीतिक सभाओं में जाती थीं और एक सभा में महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भाषण भी दिया। कहा जाता है कि लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वे अली जौहर के बगल में बैठी थीं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपनी सास के खलीफत और स्वतंत्रता अभियानों में हिस्सा लेने का समर्थन किया। इसके अलावा, जिन्ना की सिफारिश पर, वे मुस्लिम लीग की पहली कार्य समिति की एकमात्र महिला सदस्य बनीं, जिसमें 25 पुरुष थे। 1937 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वार्षिक सभा लखनऊ में हुई। बेगम ने महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया, जिससे वे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकें।

असघारी बेगम, हबीबा और सुरैया तय्यबजी

असघारी बेगम का जन्म 1811 में हुआ था और 1857 के विद्रोह के समय उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। कहा जाता है कि उन्होंने आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1858 में ब्रिटिशों ने कथित तौर पर उन्हें अपहरण कर जला दिया।

1857 के विद्रोह में हबीबा ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। वे एक मुस्लिम गुर्जर थीं और मुजफ्फरनगर में कई लड़ाइयों में लड़ीं। लेकिन 25 साल की उम्र में उन्हें और 11 अन्य महिला सैनिकों को अपहरण कर फांसी दे दी गई।

सुरैया, जो सर अकबर हैदरी की भतीजी थीं, का जन्म 1919 में हुआ था और उन्होंने 1937 से 1942 तक सातवें निजाम के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। वे एक प्रसिद्ध कलाकार थीं, जो अपने अनोखे और प्रगतिशील विचारों के लिए जानी जाती थीं। उनके पति, भारतीय सिविल सेवक बदरुद्दीन तय्यबजी, के साथ उन्होंने संविधान सभा की समितियों में सेवा की। वास्तव में, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया।

निष्कर्ष

हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। हमें उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए और सामाजिक न्याय बनाए रखते हुए शांति और सद्भाव के साथ सह-अस्तित्व रखना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां आज के बच्चों को प्रेरित करती हैं। उनकी कठिनाइयां जीवन में अंतर और उनके द्वारा लड़े गए मूल्यों के महत्व को दिखाती हैं। हमें भारतीय नागरिकों के रूप में शांति को बढ़ावा देकर उनके बलिदान को सम्मान देना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किए बिना देशभक्ति सिर्फ एक खेल है। स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हमारा देश स्वतंत्र है। भारतीय मुसलमानों की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए आजादी उनके अस्तित्व में बसी है। हर साल 15 अगस्त को हम अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। हर स्वतंत्रता दिवस हमें उन सभी बलिदानों की याद दिलाता है, जो इस देश की आजादी के लिए दिए गए। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या त्याग किया। इन नायकों की जीवनी हमारी देशभक्ति की राह को रोशन करती है।

संदर्भ

- संचारी पाल, यूसुफ मेहरअली, द फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर फॉर हूम बॉम्बे वन्स स्टूड स्टिल

- विकर अहमद सईद, अ फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर, मुस्लिम वेल्लोरी

- अली, कैप्टन अब्बास. ना हूँ किसी का दस्त-ए-नगर-मेरा सफरनामा (खुदनवीश्त). राजकमल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2009

- अली, कुरबान. कैप्टन अब्बास अली: अ ट्रू पैट्रियट एंड सन ऑफ द सॉइल.

- सय्यद नसीर अहमद, मीट मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी हू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 वॉर

- अरशद रशीद, मोहम्मद बरकतुल्लाह: द ब्रेव फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ब्रिटिश एरा हू सेट एन एक्जाम्पल ऑफ हिंदू-मुस्लिम यूनिटी

- हेरा रिजवान, मौलाना हसरत मोहानी, द 'अननोन' सोल्जर ऑफ इंडिपेंडेंस

- सय्यद नसीर अहमद, बेगम हजरत महल: प्रोमिनेंट वुमन ऑफ 1857 रिबेलियन

- नबीला जे, अबादी बानो बेगम उर्फ बी अम्मा: द बुरका क्लैड फ्रीडम फाइटर

- हिजाब नकवी, अमजदी बानो बेगम — अ फियर्स लीडर

- सियासत डेली न्यूजपेपर, हैदराबाद वुमन सुरैया तय्यबजी वाज बिहाइंड द मेकिंग ऑफ इंडियन फ्लैग

Disclaimer

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily mirror Islamonweb’s editorial stance.

Leave A Comment